大连花岗岩抛光和不抛光有什么区别

发布日期:2025-10-10 00:00 来源: 点击:

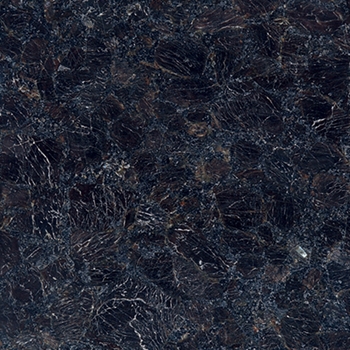

大连花岗岩,这种由地壳深处孕育而出的坚硬岩石,在地球表面静静躺卧了数亿年。当人类的手触及它时,花岗岩便迎来了命运的转折点——或被抛光成光可鉴人的装饰面,或保持其原始粗犷的自然状态。这两种截然不同的处理方式,不仅造就了花岗岩不同的物理形态,更折射出人类文明中两种对立又互补的审美取向与价值观念。

抛光花岗岩是人类征服自然的象征。经过切割、打磨、抛光等一系列工序,原本粗糙的岩石表面变得平滑如镜,能够清晰地映照出人脸。这种处理方式将花岗岩的实用价值发挥到细致——作为地板,它防滑耐磨;作为台面,它易于清洁;作为墙面装饰,它彰显奢华。在五星级酒店大堂、高档写字楼和政府建筑中,抛光花岗岩几乎成为权力与财富的标配材料。它的镜面效果创造了一种冷峻而高效的空间氛围,完美契合现代商业社会对准确、控制和秩序的追求。抛光工艺消除了花岗岩表面的所有"缺陷",使其成为符合人类严格标准的"完美"材料。在这个过程中,花岗岩被迫放弃了它的自然属性,转而成为人类设计理念的忠实执行者。

而未抛光的花岗岩则保留了更多自然的语言。它的表面凹凸不平,触感粗糙,颜色和纹理呈现出天然形成的随机美感。在森林公园的步道、自然风格的庭院和追求生态设计的建筑中,未抛光花岗岩大放异彩。它不试图隐藏岁月留下的痕迹——那些微小的气孔、矿物结晶的不规则分布、地质运动造成的纹理变化,都成为其魅力的一部分。未抛光花岗岩邀请人们用触觉而不仅仅是视觉来感受材料:赤足行走其上时足底的按摩感,手掌抚摸时传来的粗砺触感,都在提醒我们与自然世界的原始联系。这种处理方式体现了对材料本真状态的尊重,暗示着一种不同于现代性的、更为谦卑的人与自然关系。

从技术层面看,抛光与未抛光的区别远不止于表面效果。抛光过程实际上改变了花岗岩表面的微观结构。高速旋转的磨料不仅平滑了凹凸,还在石材表面形成了一层致密的"釉质"层,这大大降低了花岗岩的吸水率,增强了抗污性能。而未抛光的花岗岩则保持着开放的孔隙结构,更易吸收水分和污渍,需要更多的维护。这种物理特性的差异直接影响了它们的使用场景和寿命。有趣的是,过度抛光有时会导致花岗岩失去其珍贵的特性——防滑性,而未抛光表面虽然看起来"不完美",却往往在实际功能上更胜一筹。

在文化象征意义上,这两种花岗岩处理方式代表了人类对自然截然不同的态度。抛光花岗岩体现了人类改造自然、控制环境的欲望,是启蒙理性精神的物质化表现;未抛光花岗岩则象征着对自然自发秩序的尊重与欣赏,与浪漫主义和生态主义的价值观相呼应。当代建筑大师如安藤忠雄就善于在设计中同时运用两种处理方式,通过对比创造出富有张力的空间体验。在他设计的教堂中,抛光的花岗岩地板与粗糙的混凝土墙面形成鲜明对比,既满足了功能需求,又营造出沉思的氛围。

从哲学角度思考,花岗岩的抛光与否实际上提出了一个更为根本的问题:人类应当在多大程度上改变自然材料以满足自身需求?完全的抛光代表了一种人类中心主义,而完全不加工则可能忽视了人类合理利用自然资源的权利。理想的状态或许是在两者之间找到平衡点——既不过度加工以致失去材料的本真特性,也不过分保守而无法发挥材料的实用价值。这种平衡正是当代可持续设计所追求的目标。

花岗岩抛光与未抛光的区别,终超越了单纯的材料科学或装饰美学问题,成为人类文明自我认知的一面镜子。在对待一块石头的态度中,我们无意间暴露了自己在宇宙中的定位——是作为自然的征服者还是参与者?是作为环境的塑造者还是学习者?下一次当我们的手指掠过花岗岩表面时,或许能在这触感中感受到比石头本身更为深远的意蕴。

在这个追求表面光鲜的时代,未抛光花岗岩的粗砺质感提供了一种珍贵的抵抗——它提醒我们,真正的美不一定在于完美无瑕的光滑表面,而可能存在于那些敢于展示自身历史与纹理的不规则之中。正如人生动人的部分往往不是那些精心修饰的完美时刻,而是那些未经雕琢的真实瞬间。花岗岩的两种命运,或许也是我们每个人的两种选择。